Da casa a Castepletroso (338 km)

Ci siamo: dopo un anno intero di stop, finalmente siamo pronti a ripartire per un viaggio in camper! Quest’anno è stato molto particolare, di certo nessuno si sarebbe mai immaginato di non poter organizzare neanche una piccola uscita primaverile. Del resto, l’estate è off limits perché il lavoro non mi permette ferie lunghe, perciò il nostro modo di ritrovarci, io e i miei super genitori, è sempre lo stesso: viaggi in camper in primavera o autunno. Peraltro, sono ben due anni che non metto piede sul nostro Arca, dato che lo scorso settembre abbiamo noleggiato un Ford negli Stati Uniti e la primavera precedente, essendo già a lavoro, mi sono persa l’Andalusia!

Stavolta il viaggio sarà tutto italiano (anche perché tra mascherine, quarantene e contagi covid... all’estero dove vuoi andare?!) con qualche novità: una nuova coppia di colleghi camperisti (con cui ci vedremo domenica a Maratea) e, soprattutto, il nuovo arrivato di casa, Mercurio. Dovremo riorganizzare spazi ed abitudini poiché non ci saremmo mai sognati di portare un gatto in viaggio con noi (Penelope, la nostra precedente gatta, era abituatissima a stare per i fatti suoi e a casa in attesa del nostro ritorno, con qualcuno che badasse a lei che era comunque autonoma), ma Mercurio è troppo piccolo e vivace per restare da solo. E quindi eccolo qui, con il suo guinzaglietto, il trasportino, la sabbietta, la ciotola. Ci abitueremo alla convivenza reciproca in uno spazio così limitato?

Stavolta il viaggio sarà tutto italiano (anche perché tra mascherine, quarantene e contagi covid... all’estero dove vuoi andare?!) con qualche novità: una nuova coppia di colleghi camperisti (con cui ci vedremo domenica a Maratea) e, soprattutto, il nuovo arrivato di casa, Mercurio. Dovremo riorganizzare spazi ed abitudini poiché non ci saremmo mai sognati di portare un gatto in viaggio con noi (Penelope, la nostra precedente gatta, era abituatissima a stare per i fatti suoi e a casa in attesa del nostro ritorno, con qualcuno che badasse a lei che era comunque autonoma), ma Mercurio è troppo piccolo e vivace per restare da solo. E quindi eccolo qui, con il suo guinzaglietto, il trasportino, la sabbietta, la ciotola. Ci abitueremo alla convivenza reciproca in uno spazio così limitato?Imbocchiamo quindi l’autostrada e ci fermiamo da qualche parte in Abruzzo per il pranzo. Pianificando l’itinerario, ci balza all’occhio che siamo nei pressi di Roccascalegna e dell’omonima famosa fortezza medievale del XI Secolo, arroccata su uno spuntone di roccia che domina il borgo.

L’ingresso costa 4,00 € a persona, una cifra ragionevole se si considera che la ragazza all’ingresso ci spiega dettagliatamente la storia di questa fortezza: costruita nel 700 d.C. a scopo difensivo, modificò la sua struttura nel corso dei se coli fino a diventare residenza baronale nel Settecento.

L’ingresso costa 4,00 € a persona, una cifra ragionevole se si considera che la ragazza all’ingresso ci spiega dettagliatamente la storia di questa fortezza: costruita nel 700 d.C. a scopo difensivo, modificò la sua struttura nel corso dei se coli fino a diventare residenza baronale nel Settecento.

Riprendiamo la marcia e raggiungiamo, con una bellissima luna piena che sorge, Castelpetroso. Per l’esattezza, saliamo lungo una stradina circondata da boscaglia che porta al Santuario della Santissima Addolorata, una basilica in stile neogotico che ricorda, molto in piccolo, il Parlamento di Budapest (non a caso, quest’ultimo è una delle massime rappresentazioni del neogotico in Europa), ma con i tetti turchesi (verde rame, direi) anziché rosso porpora. E’ già illuminata quando ci fermiamo nel parcheggio adiacente (gratuito e consentito ai camper) e scendiamo per qualche foto in semi-notturna.

Il freddo è pungente e si infila nelle ossa (siamo a cica 800 metri sul livello del mare, ma molto nell’entroterra... praticamente a metà tra una costa e l’altra), quindi il giro è estremamente breve. Ci penseremo domani!

Giovedì 01 ottobre – km 107128

Da Castelpetroso a Matera (337 km)

Stamattina, dopo il gatto che ha iniziato a passeggiare alle 5.30 del mattino, siamo risvegliati dallo scampanaccio del santuario alle 6.45, una condanna! Per il resto, la notte è trascorsa abbastanza tranquilla.

Facciamo un giro mattutino del santuario, per ammirarlo sotto una luce nuova (non prima di aver fatto sgambare Mercurio con i dovuti problemi del caso!) ed entriamo: la struttura è essenziale, colonne larghe e lavorate con capitelli a sorreggere le volte.

Ci si aspetterebbe, forse, un interno più “carico”, mentre invece è molto semplice, privo di orpelli tipici del neogotico. Girarci attorno alla luce del sole, comunque, è un piacere per gli occhi!

Dal parcheggio dei bus, in pochi minuti raggiungo Piazza Vittorio Veneto, porta d’ingresso all’ex Capitale della Cultura. A nulla serve recuperare una piantina del centro storico all’ufficio turistico, benché la mia idea sia quella di un rapido tour quantomeno armonico.

Dal parcheggio dei bus, in pochi minuti raggiungo Piazza Vittorio Veneto, porta d’ingresso all’ex Capitale della Cultura. A nulla serve recuperare una piantina del centro storico all’ufficio turistico, benché la mia idea sia quella di un rapido tour quantomeno armonico.  Arrivo sulla piazza del Duomo in tempo per il tramonto e per lo spettacolo unico della città vista dal punto più alto possibile. Pian piano si fa buio, si accendono le lucine dei vicoli, una dopo l’altra, e continuo a scattare foto ad una città che d’improvviso si trasforma in un enorme presepe, meraviglioso da qualsiasi punto lo si osservi. Vorrei restare per ore, ma non posso, quindi mi avvio al parcheggio della stazione dei bus e recupero i miei. Ci spostiamo quindi all’Area Camper Matera, 3 km fuori dal centro. Senza elettricità né carico/scarico, tre persone (tenendo conto anche della bassa stagione) spendiamo 15,00 € per la notte, con navetta per Matera a/r inclusa nella tariffa.

Arrivo sulla piazza del Duomo in tempo per il tramonto e per lo spettacolo unico della città vista dal punto più alto possibile. Pian piano si fa buio, si accendono le lucine dei vicoli, una dopo l’altra, e continuo a scattare foto ad una città che d’improvviso si trasforma in un enorme presepe, meraviglioso da qualsiasi punto lo si osservi. Vorrei restare per ore, ma non posso, quindi mi avvio al parcheggio della stazione dei bus e recupero i miei. Ci spostiamo quindi all’Area Camper Matera, 3 km fuori dal centro. Senza elettricità né carico/scarico, tre persone (tenendo conto anche della bassa stagione) spendiamo 15,00 € per la notte, con navetta per Matera a/r inclusa nella tariffa.Per stasera ci fermiamo, e domani torniamo in città.

Venerdì 02 ottobre - Km 107465

da Matera a Fardella (141 km)

Anche stamattina ci svegliamo all’alba, ma la nostra navetta per il centro di Matera (a/r incluso nella tariffa della sosta notturna) non parte prima delle 9.15. Sono molto cordiali da queste parti: le due sorelle che gestiscono l’area camper ci omaggiano anche di una pagnotta “di benvenuto” e sono molto gentili. Il babbo compra un pezzo di formaggio materano dall’omino che vende i caciocavalli con l’apetta e il direttore dell’area sosta, il signor Michele, è ormai un pensionato ma molto attento alle richieste e ai bisogni dei camperisti: si vede, insomma, che il suo lavoro lo fa con passione.

Il giro riparte da dove ho iniziato ieri, e cioè Piazza Vittorio Veneto. Festosa e movimentata, in ogni momento del giorno e dell’anno, questa piazza è considerata il centro della città, luogo di incontro e di passeggiata, spesso attraversata da mercatini e invasa da ritrattisti in un’atmosfera di brio. Da qui si può partire anche per dare inizio ad un percorso sotterraneo scavato nella roccia, noto come Palombaro, un insieme di grandi strutture utilizzate per la raccolta delle acque piovane.

Il giro riparte da dove ho iniziato ieri, e cioè Piazza Vittorio Veneto. Festosa e movimentata, in ogni momento del giorno e dell’anno, questa piazza è considerata il centro della città, luogo di incontro e di passeggiata, spesso attraversata da mercatini e invasa da ritrattisti in un’atmosfera di brio. Da qui si può partire anche per dare inizio ad un percorso sotterraneo scavato nella roccia, noto come Palombaro, un insieme di grandi strutture utilizzate per la raccolta delle acque piovane. Poco più in là, il primo Belvedere, che ieri non avevo visto, mentre il sole dritto in faccia illumina gli angoli di questo profondo paese tra le cavità rocciose, svelando piccoli cortili fioriti, scale adornate di piante e panni stesi.

Poco più in là, il primo Belvedere, che ieri non avevo visto, mentre il sole dritto in faccia illumina gli angoli di questo profondo paese tra le cavità rocciose, svelando piccoli cortili fioriti, scale adornate di piante e panni stesi.Lascio i miei per dedicarmi ad un paio di attività alternative con la scusa di gironzolare nei sassi: la ricerca delle altre installazioni di Salvador Dalì (la prima, l’Elefante Trampoliere, troneggia da un lato all’inizio di Via San Biagio) ed il Ponte Tibetano sul fiume Gravina, che collega le due sponde della Gola della Gravina nel Parco Nazionale delle Murge Materane.

Non manco nemmeno oggi, quindi, di perdermi felicemente nelle viuzze di questa città unica nel suo genere. Nota con il nome di "Città dei Sassi”, è conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni “Sassi”, che costituiscono la parte antica della città e ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, la profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di Matera sono composti dal Sasso Barisano, il Sasso Caveoso, e al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO "paesaggio culturale". I Sassi sono stati riconosciuti nel 1993 come patrimonio dell’umanità e anzi, sono stati il primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. Per capire meglio cosa siano davvero questi sassi, bisogna fare un notevole salto indietro nel tempo. Sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed antropizzazione succedutesi nel tempo. Da quelle preistoriche dei villaggi del periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre dell’800 d.C, dalla civitas di matrice normanno-sveva dell’anno Mille, con le sue fortificazioni, alle successive espansioni rinascimentali e sistemazioni urbane barocche, ed infine dal degrado igienico-sociale dell’Ottocento e di metà Novecento, fino all'attuale recupero iniziato a partire dalla legge del 1986.

Non manco nemmeno oggi, quindi, di perdermi felicemente nelle viuzze di questa città unica nel suo genere. Nota con il nome di "Città dei Sassi”, è conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni “Sassi”, che costituiscono la parte antica della città e ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, la profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di Matera sono composti dal Sasso Barisano, il Sasso Caveoso, e al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO "paesaggio culturale". I Sassi sono stati riconosciuti nel 1993 come patrimonio dell’umanità e anzi, sono stati il primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. Per capire meglio cosa siano davvero questi sassi, bisogna fare un notevole salto indietro nel tempo. Sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed antropizzazione succedutesi nel tempo. Da quelle preistoriche dei villaggi del periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre dell’800 d.C, dalla civitas di matrice normanno-sveva dell’anno Mille, con le sue fortificazioni, alle successive espansioni rinascimentali e sistemazioni urbane barocche, ed infine dal degrado igienico-sociale dell’Ottocento e di metà Novecento, fino all'attuale recupero iniziato a partire dalla legge del 1986.

Questo ponte andava fatto, ma ammetto che il senso di vertigine mi spezza le gambe, anche se l’altezza non era eccessiva! Risalgo dallo stesso lato dissestato dal quale sono scesa e riprendo il mio cammino. A causa del contingentamento per il covid, perdo la visita alla Casa Cava e la prossima è alle 12:30, ma non farei in tempo poiché ho la navetta alle 13:00.

Preferisco comunque continuare felicemente a perdermi nelle vie e nelle terrazze bianche di Sasso Caveoso, adornate con cactus, fichi d’india e fiori che sanno d’estate.

Arrivo al Belvedere Giovanni Pascoli, da dove ancora si scopre un magnifico scorcio di Matera, e poco dopo, in Piazza San Francesco, trovo anche il Pianoforte surreale di Dalì!

Preferisco comunque continuare felicemente a perdermi nelle vie e nelle terrazze bianche di Sasso Caveoso, adornate con cactus, fichi d’india e fiori che sanno d’estate.

Arrivo al Belvedere Giovanni Pascoli, da dove ancora si scopre un magnifico scorcio di Matera, e poco dopo, in Piazza San Francesco, trovo anche il Pianoforte surreale di Dalì!Raggiungo i miei alla fermata del bus, e poco dopo arriva la navetta a riportarci all’area sosta. Sgambatella per Mercurio prima di pranzo e anche dopo. Il sole però è cocente nonostante l’arietta, quindi preferiamo non farlo accaldare più del dovuto. Lasciamo l'area di sosta pronti a proseguire la nostra marcia, estremamente soddisfatti del trattamento ricevuto e della giornata che stiamo trascorrendo, dell'ospitalità di questa gente, del calore dei loro modi e della loro estate che non vuole finire. Prima di lasciarci completamente Matera alle spalle, un'ultima scappatella al belvedere in cima alla strada di Contrada Murgia Timone, dal quale Matera si scorge dall’altro lato, quello meno comune, di Via Madonna delle Virtù.

Lungo la strada che passa davanti al paese c’è un piccolo parcheggio, dove ci fermiamo per qualche minuto. Una grossa scritta campeggia sul muraglione:

Lungo la strada che passa davanti al paese c’è un piccolo parcheggio, dove ci fermiamo per qualche minuto. Una grossa scritta campeggia sul muraglione:

Le case diroccate e franate danno però un senso di angoscia, come vedere i danni del terremoto, e obiettivamente ci lasciano un po’ di magone, quindi ci allontaniamo.

Lungo la strada che ci porta alla nostra meta ultima, ci fermiamo all’Eurospin per un mini rifornimento, ed è già buio quando raggiungiamo l’area di sosta camper di Fardella, nome che a noi fa tantissima simpatia. Soprattutto, ieri abbiamo chiamato casualmente il proprietario, Gennarino, con il numero trovato su internet e ci è sembrato talmente cortese che non potevamo non fermarci. Come volevasi dimostrare, appena parcheggiamo si palesa con una vaschetta di uva fragola e fichi bianchi come “benvenuto”. Qualche minuto di chiacchiere, poi si congeda e ci lascia alla nostra stanchezza.

Sabato 03 ottobre – km 107606

da Fardella a Paola (184 km)

La mattinata inizia presto come sempre. Dopo la colazione, mentre monitorniamo Mercurio al guinzaglio che sgamba nel prato ordinatissimo della nostra piccola area di sosta, ci intratteniamo in chiacchiere con una coppia di camperisti con bimbo al seguito, che attacca bottone affascinato dal gatto. Salutiamo Gennarino e la sua cortesia e paghiamo la notte (cifra irrisoria di € 5,00, comprensivo di utilizzo docce ed allaccio elettrico), ringraziandolo per l’ospitalità dimostrata. Ripartiamo, dopo carico/scarico, soltanto in tarda mattinata e ovviamente, prima di riprendere la marcia, ci fermiamo sotto il cartello del paese per una foto stupida. "Fardella", in dialetto marchigiano e non solo, è la “ciambella” che appare a chi è particolarmente in sovrappeso, quando si siede, o fuori dai vestiti. Avendo noi sempre problemi con il grasso superfluo, questo paese è estremamente azzeccato. Come perderci, dunque, l'occasione della foto con il nome del paese che più ci rappresenta?

La mattinata inizia presto come sempre. Dopo la colazione, mentre monitorniamo Mercurio al guinzaglio che sgamba nel prato ordinatissimo della nostra piccola area di sosta, ci intratteniamo in chiacchiere con una coppia di camperisti con bimbo al seguito, che attacca bottone affascinato dal gatto. Salutiamo Gennarino e la sua cortesia e paghiamo la notte (cifra irrisoria di € 5,00, comprensivo di utilizzo docce ed allaccio elettrico), ringraziandolo per l’ospitalità dimostrata. Ripartiamo, dopo carico/scarico, soltanto in tarda mattinata e ovviamente, prima di riprendere la marcia, ci fermiamo sotto il cartello del paese per una foto stupida. "Fardella", in dialetto marchigiano e non solo, è la “ciambella” che appare a chi è particolarmente in sovrappeso, quando si siede, o fuori dai vestiti. Avendo noi sempre problemi con il grasso superfluo, questo paese è estremamente azzeccato. Come perderci, dunque, l'occasione della foto con il nome del paese che più ci rappresenta? La strada verso Maratea è un continuo irto saliscendi, e per percorrere 80 chilometri, oltre a perderci un paio di volte perché il segnale gps impazzisce, ci mettiamo oltre due ore (esclusa la sosta da Acqua e Sapone per un paio di commissioni). In realtà, per agevolarci con la strada, prendiamo la litoranea da sud, e l’ultimo tratto per raggiungere la statua del Cristo Redentore si inerpica scoprendo un’acqua che si fa forte dei suoi colori nonostante il cielo non limpido. Per raggiungere il Cristo, però, c’è una strada eccessivamente tortuosa e piena di tornanti a gomito, pertanto decidiamo di tirare dritto, navigando a vista. Ci fermiamo nei pressi di San Nicola Arcella per pranzo vista mare con sabbia nera!

La strada verso Maratea è un continuo irto saliscendi, e per percorrere 80 chilometri, oltre a perderci un paio di volte perché il segnale gps impazzisce, ci mettiamo oltre due ore (esclusa la sosta da Acqua e Sapone per un paio di commissioni). In realtà, per agevolarci con la strada, prendiamo la litoranea da sud, e l’ultimo tratto per raggiungere la statua del Cristo Redentore si inerpica scoprendo un’acqua che si fa forte dei suoi colori nonostante il cielo non limpido. Per raggiungere il Cristo, però, c’è una strada eccessivamente tortuosa e piena di tornanti a gomito, pertanto decidiamo di tirare dritto, navigando a vista. Ci fermiamo nei pressi di San Nicola Arcella per pranzo vista mare con sabbia nera!Il caldo è indescrivibile ma non mi faccio mancare due passi lungo la ripida scalinata che porta al belvedere sull’Arcomagno e sul suo splendido mare turchese. Gli speroni rocciosi e le loro fessure dividono minuscole calette di sassi grigi e sabbiolina: qualcuno fa il bagno e qualcuno, seppur nuvoloso, se ne sta steso sul telo da mare a godersi gli ultimi raggi d’estate.

Tra l’altro, le calette di San Nicola Arcella sembrerebbero essere tra le più belle e selvagge della Calabria: direi che siamo stati fortunati, dunque!

Una ventina di chilometri più a sud, ci fermiamo un’oretta sul lungomare di Diamante, con le sue caratteristiche viuzze con prodotti tipici calabresi, peperoncini appesi ai balconi e soprattutto murales e disegni sui muri in ogni dove.

I disegni non sono i classici dei writers alle stazioni, ma sono armonici, ispirati al mare e alla satira. Sono oltre 150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico, realizzate a partire dal 1981 da pittori e artisti di fama internazionale. Matilde Serao e Gabriele D'Annunzio sono tra i tanti letterati che hanno rivolto la loro attenzione a quella che hanno definito "la perla del Tirreno". Nel complesso il borgo è grazioso, con un bel lungomare pavimentato con piastrelle che creano motivi geometrici, peccato per alcuni muri un po’ scrostati: l’aria salmastra è devastante per questi poveri paesetti appoggiati sulla spiaggia.

I disegni non sono i classici dei writers alle stazioni, ma sono armonici, ispirati al mare e alla satira. Sono oltre 150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico, realizzate a partire dal 1981 da pittori e artisti di fama internazionale. Matilde Serao e Gabriele D'Annunzio sono tra i tanti letterati che hanno rivolto la loro attenzione a quella che hanno definito "la perla del Tirreno". Nel complesso il borgo è grazioso, con un bel lungomare pavimentato con piastrelle che creano motivi geometrici, peccato per alcuni muri un po’ scrostati: l’aria salmastra è devastante per questi poveri paesetti appoggiati sulla spiaggia.

Si congeda, voltandosi un paio di volte ad augurarci buona serata e a ripeterci che, qualsiasi cosa ci serva, basta fare un fischio. Nell’area sosta non c’è nessuno, ma siamo tranquilli.

Peccato il caldo torrido che non ci dà tregua fino a tarda serata. I miei si schiaffano davanti al ventilatore, Mercurio boccheggia e lecca cubetti di ghiaccio.

Io mi rinfresco con una doccia.

Stanotte si dorme con le finestre aperte.

da Paola a Scilla (226 km)

Dopo una notte abbastanza calda, finalmente poco prima dell’alba l’aria inizia a rinfrescare. Ci svegliamo di buon’ora come sempre, e finalmente riusciamo a vedere l’area camper: non è enorme, c’è odore di fichi e di mare, un albero è praticamente dietro al nostro camper e a dieci metri c’è un minuscolo sottopasso che porta direttamente alla spiaggia rocciosa.

Le onde si infrangono potenti e lasciano una bruma sottile nella foschia del mattino, il cielo è velato ma la temperatura va aumentando. Io e Vergara ne approfittiamo per lavare i capelli ed utilizzare la piastra, mentre il babbo porta Mercurio a sgambare fuori. Dopo un rapido carico/scarico, ci intratteniamo qualche minuto in chiacchiere con Massimiliano, venuto a salutarci con un mazzetto di peperoncini pronti da utilizzare nella pasta o sulle bruschette. La cordialità di questa gente è impagabile, sono pieni di cuore e davvero disponibili. Alla fine, per la notte abbiamo speso € 15,00 (compresa elettricità, acqua ed utilizzo delle docce) e ne è valsa davvero la pena.

Ci allontaniamo verso Tropea, mentre lasciamo recensioni positive al B&B. Rapido blitz da Lidl per il pane e, attraverso saliscendi e SS18, raggiungiamo Tropea all’ora di pranzo e ci fermiamo in un ampio parcheggio a ridosso della spiaggia. La meraviglia! Gli regaliamo felicemente 2,00 € l’ora, ma non importa: non vediamo l’ora di assaporare un po’ di “Calabria famosa” con un paio di raggi di sole che hanno pulito l’aria (benché sia molto caldo!) e restituiscono giustizia al mare e alle sue cento sfumature di azzurro.

Ci allontaniamo verso Tropea, mentre lasciamo recensioni positive al B&B. Rapido blitz da Lidl per il pane e, attraverso saliscendi e SS18, raggiungiamo Tropea all’ora di pranzo e ci fermiamo in un ampio parcheggio a ridosso della spiaggia. La meraviglia! Gli regaliamo felicemente 2,00 € l’ora, ma non importa: non vediamo l’ora di assaporare un po’ di “Calabria famosa” con un paio di raggi di sole che hanno pulito l’aria (benché sia molto caldo!) e restituiscono giustizia al mare e alle sue cento sfumature di azzurro. Inizio la visita da una caletta che mi fa togliere subito subito i sandali, e ciao alla sabbia tra le dita, che quando mi ricapita! Se ne sta nascosta dietro il crostone di roccia che si trova davanti a destra della spiaggia, lo stesso crostone su cui sorge il Santuario. C’è altra gente che tenta di fotografare le onde, mi butto anche io alla ricerca dello scatto migliore.

Inizio la visita da una caletta che mi fa togliere subito subito i sandali, e ciao alla sabbia tra le dita, che quando mi ricapita! Se ne sta nascosta dietro il crostone di roccia che si trova davanti a destra della spiaggia, lo stesso crostone su cui sorge il Santuario. C’è altra gente che tenta di fotografare le onde, mi butto anche io alla ricerca dello scatto migliore. La leggenda vuole che il fondatore di questa loca

lità sia stato Ercole quando, di ritorno dalle Colonne d'Ercole (attuale Gibilterra), si fermò sulle coste del Sud Italia. Nelle zone limitrofe sono state rinvenute tombe di origine magno-greca.

È probabile che lo scoglio dell'isola fosse abitato, intorno al VII-VIII secolo, da eremiti. Questi, isolandosi dal mondo civile, si dedicavano ad una vita contemplativa e ascetica. Per molti anni appartenne ai monaci basiliani e a partire dall'XI Secolo vi abitarono i monaci Benedettini. In seguito ai terremoti del 1783 e del 1905, si conserva ben poco della struttura originaria. Ci fermiamo ad ammirarla dalla prima terrazzina lungo la scalinata che poi sale verso il centro storico, ma dal belvedere di Piazza del Cannone (dove si trova anche il fotografato “I LOVETROPEA”) c’è sicuramente la vista più panoramica sulla Rocca di Tropea.

È probabile che lo scoglio dell'isola fosse abitato, intorno al VII-VIII secolo, da eremiti. Questi, isolandosi dal mondo civile, si dedicavano ad una vita contemplativa e ascetica. Per molti anni appartenne ai monaci basiliani e a partire dall'XI Secolo vi abitarono i monaci Benedettini. In seguito ai terremoti del 1783 e del 1905, si conserva ben poco della struttura originaria. Ci fermiamo ad ammirarla dalla prima terrazzina lungo la scalinata che poi sale verso il centro storico, ma dal belvedere di Piazza del Cannone (dove si trova anche il fotografato “I LOVETROPEA”) c’è sicuramente la vista più panoramica sulla Rocca di Tropea.

E, per fortuna, il caldo è meno torrido di ieri!

da Scilla a Milazzo (72 km)

Stamattina, dopo una notte passata con il prurito di non so quali insetti di cui l’area camper è funestata (e abbiamo pure pagato gli stessi 15,00 € di Matera e di Massimiliano, con un quarto della qualità e della cortesia!), ci svegliamo di buon’ora. Mentre il babbo fa sgambare Mercurio, io e Vergara ci dedichiamo alla pulizia camper. Il tempo non promette nulla, pesanti nuvole coprono il cielo e la bruma fa il cappello alle montagne. Però, indubbiamente, l’area sosta con la luce del giorno ha una vista stupenda, un bellissimo panorama sul Tirreno e, finalmente, stamattina vediamo la costa della Sicilia!

Svuotiamo la cassetta wc e poi ritorniamo 4 km verso Scilla per un breve tour. Lungo la strada Nazionale appare un bel divieto di accesso ai camper, quindi ci fermiamo un attimo e scendo a chiedere al punto turistico (segnalato, ma rimediato in un hotel!) se ci sia un posto per parcheggiare un bestione un paio d’ore, forte anche del fatto che in bassa stagione siamo sempre agevolati. Il tipo alla reception, con marcato accento calabrese, mi fa un gesto come a dire di non preoccuparmi, e mi spiega: “Figurati, parcheggiate pure dove volete, siamo in bassa stagione!” si avvicina ed abbassa la voce “Questi cartelli li mettono per l’estate, perché c’è tanta gente... ma adesso chi ci viene!”

Ringraziamo e parcheggiamo, dunque, in fondo al lungomare, dove sono ben visibili i segni della recente mareggiata che ha trasportato sabbia in mezzo alla strada. I chioschetti chiusi, i ristorantini che si svegliano tra i muri scrostati dalla salsedine, il legno arido delle persiane scolorite. Tutto crea un’atmosfera pittoresca.

Momento Quark: secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa marina che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle (l’odierna Messina); al posto delle gambe ebbe sei teste di cane che latravano, e lunghe code di serpente. La storia è raccontata nell’Odissea di Omero e nella Metamorfosi di Ovidio.

Ringraziamo e parcheggiamo, dunque, in fondo al lungomare, dove sono ben visibili i segni della recente mareggiata che ha trasportato sabbia in mezzo alla strada. I chioschetti chiusi, i ristorantini che si svegliano tra i muri scrostati dalla salsedine, il legno arido delle persiane scolorite. Tutto crea un’atmosfera pittoresca.

Momento Quark: secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa marina che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle (l’odierna Messina); al posto delle gambe ebbe sei teste di cane che latravano, e lunghe code di serpente. La storia è raccontata nell’Odissea di Omero e nella Metamorfosi di Ovidio.  Nell’antichità poi, si credeva che l’imboccatura settentrionale dello stretto di Messina (in corrispondenza del passaggio tra la penisoletta di Scilla in Calabria e il capo siciliano di Cariddi), fosse pericolosissima per la navigazione, arrivando addirittura a far derivare questi nomi da quelli di due mitologici spaventosi mostri divoratori di naviganti. Benché non ci sia mai stata una evidenza storica, il primo a parlarci di Scilla e Cariddi come di mitici mostri sanguinari fu Omero nella sua Odissea, Nacque pertanto più tardi il detto: “Incappa in Scilla volendo evitare Cariddi”, per significare ‘cadere dalla padella nella brace’.

Nell’antichità poi, si credeva che l’imboccatura settentrionale dello stretto di Messina (in corrispondenza del passaggio tra la penisoletta di Scilla in Calabria e il capo siciliano di Cariddi), fosse pericolosissima per la navigazione, arrivando addirittura a far derivare questi nomi da quelli di due mitologici spaventosi mostri divoratori di naviganti. Benché non ci sia mai stata una evidenza storica, il primo a parlarci di Scilla e Cariddi come di mitici mostri sanguinari fu Omero nella sua Odissea, Nacque pertanto più tardi il detto: “Incappa in Scilla volendo evitare Cariddi”, per significare ‘cadere dalla padella nella brace’.

Vorrei attraversare la fortezza per arrivare al Faro di Scilla, ma preferisco buttarmi verso Chianalea, il cuore più antico del paese.

Vorrei attraversare la fortezza per arrivare al Faro di Scilla, ma preferisco buttarmi verso Chianalea, il cuore più antico del paese.  Le case di Chianalea sono costruite direttamente sugli scogli, e sono separate da viuzze strette che scendono fino al Mar Tirreno e che – viste dall’alto – sembrano un po’ i canali veneziani. Un’atmosfera magica, che le è valsa l’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia. Qui si respira l’aria dei borghi marinari più autentici, in giornate uggiose e ventose come questa respiro l’aria salmastra, mi arriva l’odore della salsedine e mi perdo tra le piante fuori dalle casette affacciate sulla via acciottolata e silenziosa, interrotta solo dalle onde che si infrangono contro gli scogli e dai pescatori che riparano le loro barchette azzurre. Mi ricorda il villaggio maltese di Marsaxlokk, questo angolo di Calabria. Mi ricorda alcuni scorci di cui ero solita innamorarmi quando vivevo lì in mezzo al Mediterraneo più profondo.

Le case di Chianalea sono costruite direttamente sugli scogli, e sono separate da viuzze strette che scendono fino al Mar Tirreno e che – viste dall’alto – sembrano un po’ i canali veneziani. Un’atmosfera magica, che le è valsa l’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia. Qui si respira l’aria dei borghi marinari più autentici, in giornate uggiose e ventose come questa respiro l’aria salmastra, mi arriva l’odore della salsedine e mi perdo tra le piante fuori dalle casette affacciate sulla via acciottolata e silenziosa, interrotta solo dalle onde che si infrangono contro gli scogli e dai pescatori che riparano le loro barchette azzurre. Mi ricorda il villaggio maltese di Marsaxlokk, questo angolo di Calabria. Mi ricorda alcuni scorci di cui ero solita innamorarmi quando vivevo lì in mezzo al Mediterraneo più profondo.

Martedì, 06 ottobre – km 108088

da Milazzo a Cefalù (164 km)

Stamattina ripartiamo in direzione Tindari ed il suo Santuario. Il cielo, seppur, nuvoloso, lascia intravedere qualche timido raggio di sole mentre costeggiamo il mare e ci infiliamo nelle viuzze che si avvitano lungo le rocce. Arriviamo con estrema calma verso le 9:45, riusciamo a parcheggiare sotto alla chiesa (elevata a Basilica Minore nel 2018 da Papa Francesco) e ci avviamo a piedi. Appena fuori dal parcheggio, conosciamo Nunziatina, con il suo piccolo negozietto di specialità artigianali siciliane, che non manca di offrirci uno sproposito di dolcetti di pasta di mandorle. Ci fa assaggiare frutta secca e bergamotto disidratato, troppo buoni per dire di no, quindi ci ripromettiamo di acquistare qualcosa al ritorno.

Riprendiamo la marcia verso Capo d’Orlando, dove ci fermiamo per il pranzo in un parcheggio vista mare di fronte ad un ristorante. Subito dopo, un breve tour al Laghetto di Capo d’Orlando (praticamente a 100 metri), minuscolo specchio d’acqua formatosi probabilmente in una depressione del terreno ed alimentato da falde acquifere sotterranee dolci e salate.

Poi raggiungo il belvedere del Monte della Madonna attraverso una scaletta che trovo nel parcheggio (a senso, mi rendo conto che può tornare utile come scorciatoia, l’unico inconveniente è passare dentro un boschetto di poche decine di metri). Salgo lungo una grossa scalinata in pietra che ripercorre le tappe della Via Crucis, e in cima trovo i ruderi del castello dei XII Secolo e il piccolo santuario, che dominano la città ed il golfo da cui, se fosse più limpido, si vedrebbero nitidamente le Eolie.

Decidiamo di restare qui e non cercare oltre... non fosse altro che per la fatica fatta per arrivarci!

Mercoledì 07 ottobre – km 108252

da Cefalù a Palermo (91 km)

Stamattina lasciamo 1,00 € l’ora al parcheggio della stazione (fino alle 12:15) ed andiamo in avanscoperta.

Attraverso Corso Ruggero, a poche centinaia di metri, raggiungiamo la Cattedrale arabo-normanna di Cefalù e diamo un’occhiata all’interno: l’abside ospita uno dei tre mosaici del Cristo Pantocratore di tutta la Sicilia, di chiaro stampo bizantino. La struttura massiccia è tipica delle costruzioni del dominio arabo, che erano spesso edificate in stile fortezza militare.

Attraverso Corso Ruggero, a poche centinaia di metri, raggiungiamo la Cattedrale arabo-normanna di Cefalù e diamo un’occhiata all’interno: l’abside ospita uno dei tre mosaici del Cristo Pantocratore di tutta la Sicilia, di chiaro stampo bizantino. La struttura massiccia è tipica delle costruzioni del dominio arabo, che erano spesso edificate in stile fortezza militare.

Poco più avanti, il lavatoio medievale, un magnifico esempio di spaccato di vita medievale siciliana, nonché di ingegneria idraulica dell’epoca che mostra la semplice ma ingegnosa tecnica di convoglio delle acque reflue che, veicolate attraverso un piccolo antro, sfociano direttamente a mare. Si accede attraverso una scalinata in pietra lavica detta “a lumachella”. Questa porta ad uno spazio parzialmente coperto, in cui trovano posto una serie di piccole vasche in cui l’acqua del fiume Cefalino (convogliata, appunto) sgorga attraverso numerose bocche di ghisa. Il lavatoio fu demolito nel 1514 e ricostruito in una posizione più arretrata rispetto alle mura cittadine e successivamente intorno al 1600 fu anche coperta la parte del fiume che scorreva a cielo aperto. Una curiosa scritta posta sul lato destro dell’ingresso riporta il visitatore ad un’antica leggenda: “Qui scorre Cefalino, più salubre di qualunque altro fiume, più puro dell’argento, più freddo della neve”. La leggenda narra che Cefalino fu generato dalle lacrime incessanti di una ninfa pentita di aver punito con la morte, il tradimento del suo amato.

Poco più avanti, il lavatoio medievale, un magnifico esempio di spaccato di vita medievale siciliana, nonché di ingegneria idraulica dell’epoca che mostra la semplice ma ingegnosa tecnica di convoglio delle acque reflue che, veicolate attraverso un piccolo antro, sfociano direttamente a mare. Si accede attraverso una scalinata in pietra lavica detta “a lumachella”. Questa porta ad uno spazio parzialmente coperto, in cui trovano posto una serie di piccole vasche in cui l’acqua del fiume Cefalino (convogliata, appunto) sgorga attraverso numerose bocche di ghisa. Il lavatoio fu demolito nel 1514 e ricostruito in una posizione più arretrata rispetto alle mura cittadine e successivamente intorno al 1600 fu anche coperta la parte del fiume che scorreva a cielo aperto. Una curiosa scritta posta sul lato destro dell’ingresso riporta il visitatore ad un’antica leggenda: “Qui scorre Cefalino, più salubre di qualunque altro fiume, più puro dell’argento, più freddo della neve”. La leggenda narra che Cefalino fu generato dalle lacrime incessanti di una ninfa pentita di aver punito con la morte, il tradimento del suo amato.  Con le sue ripide stradine scolpite nella roccia, questa cittadina sembra teneramente aggrappata alle ultime pendici interne del monte San Calogero. Di significativa importanza è il Castello, una costruzione difensiva tra le più grandi e meglio conservate tra i castelli normanni in Sicilia e in Italia. Il sito in origine, per la particolare posizione strategica, era probabilmente occupato da una fortezza o torre d'avvistamento di matrice araba. Le strutture in stile normanno furono conferite dal signore di Caccamo, nel XII Secolo in seguito alla riconquista dell'isola.

Con le sue ripide stradine scolpite nella roccia, questa cittadina sembra teneramente aggrappata alle ultime pendici interne del monte San Calogero. Di significativa importanza è il Castello, una costruzione difensiva tra le più grandi e meglio conservate tra i castelli normanni in Sicilia e in Italia. Il sito in origine, per la particolare posizione strategica, era probabilmente occupato da una fortezza o torre d'avvistamento di matrice araba. Le strutture in stile normanno furono conferite dal signore di Caccamo, nel XII Secolo in seguito alla riconquista dell'isola.

L’ingresso costa 6,00 € a persona, la grossa scalinata in pietre che porta all’entrata è lunga (occhio alle calzature!) e dissestata, ma la bellissima vista della campagna circostante e dei tetti di questo borgo di ottomila anime ne vale decisamente la pena.

L’ingresso costa 6,00 € a persona, la grossa scalinata in pietre che porta all’entrata è lunga (occhio alle calzature!) e dissestata, ma la bellissima vista della campagna circostante e dei tetti di questo borgo di ottomila anime ne vale decisamente la pena.Dopo il castello, un blitz alla Chiesa Madre di San Giorgio Martire, che deve la sua dedicazione ai normanni posti sotto la protezione del santo guerriero a ricordo della vittoria sui Saraceni riportata nei pressi di Cerami nel 1090. Negli anni 1477 - 1480 la costruzione venne ingrandita ed arricchita di numerose opere d'arte, espressione del rinascimento siciliano, grazie alla munificenza ed al governo delle casate aragonesi. L’interno è maestoso e luminosissimo: l'impianto è a croce latina si articola in tre navate divise da colonne monolitiche in pietra locale che sorreggono arcate a tutto sesto. I dipinti delle volte e delle lunette laterali sono stati eseguiti solo secoli dopo (a metà del Secolo scorso per l’esattezza, ed è evidente lo stacco di stile), così come le decorazioni della volta e delle pareti in stile impero. Il pavimento della Chiesa lastricato con marmi grigi, neri e rosati di Carrara, è stato rifatto ed ha sostituito quello preesistente in mattonelle di maiolica. Nel complesso, molto bella.

Domattina la sveglia suonerà presto!

Giovedì 08 ottobre – km 108343

Palermo (circa 13 km a piedi!)

Stamattina alle 8.30 siamo già colazionati e fuori dall’area camper, e dopo esserci persi imboccando una strada anziché un’altra, finalmente raggiungiamo Corso Calatafimi, che arriva fino a Porta Nuova, ufficialmente la porta di ingresso al centro storico della capitale siciliana. Adiacente al Palazzo dei Normanni, è statainfatti per secoli il più importante accesso a Palermo via terra. Perfezionata su più livelli, fu voluta nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e commemorare i trionfi del sovrano. Nonostante il Senato cittadino avesse imposto il nome di Porta Austriaca, il popolo palermitano continuò ad appellare il monumentale varco come Porta Nuova. E tale rimase!

Stamattina alle 8.30 siamo già colazionati e fuori dall’area camper, e dopo esserci persi imboccando una strada anziché un’altra, finalmente raggiungiamo Corso Calatafimi, che arriva fino a Porta Nuova, ufficialmente la porta di ingresso al centro storico della capitale siciliana. Adiacente al Palazzo dei Normanni, è statainfatti per secoli il più importante accesso a Palermo via terra. Perfezionata su più livelli, fu voluta nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e commemorare i trionfi del sovrano. Nonostante il Senato cittadino avesse imposto il nome di Porta Austriaca, il popolo palermitano continuò ad appellare il monumentale varco come Porta Nuova. E tale rimase!

Buono a sapersi, insomma.

Lascio di nuovo il mio gruppo di “vecchietti” e vado rapida verso Piazza Villena (più nota come Quattro Canti), snodo cruciale nel centro storico di Palermo. L'architettura è molto semplice, rappresenta un perfetto ottagono formato da quattro edifici alternati da sbocchi viari. I famosi “Quattro Canti” sono le quattro facciate decorative che delimitano lo spazio dell'incrocio.

Torno indietro a Quattro Canti, e ritrovo per caso i miei e gli altri in Piazza Bellini, davanti alle chiese di San Cataldo e Santa Maria dell’Ammiraglio, conosciuta come “La Martorana”, che nasconde al suo interno un tesoro bizantino: l’armonica fusione di stili artistici che caratterizza le decorazioni della chiesa è una testimonianza delle diverse popolazioni che hanno vissuto e governato in Sicilia nel corso dei secoli.

Esco soddisfatta da questa chiesa (il cui ingresso costa solo 2,00 € e li vale tutti!) e proseguo il mio tour. Raggiungo la Chiesa di Sant’Anna (chiusa), passo rapidamente dentro il mercato di Vucciria, ma mi fa sentire a disagio il fatto che nelle viuzze attorno alla piazzetta centrale non ci sia quasi nessuno (in compenso, un forte odore di pescheria e frutta marcia).

Tiro oltre fino al porto, c’è il sole ed una lieve brezza mi impedisce di sudare mentre passeggio oltre Porta Felice, lungo il Foro Italico Umberto I. Qui spicca un edificio color ocra con un bellissimo ritratto di due simboli che per la Sicilia hanno fatto tanto e l’hanno pagato con la vita: un murales gigante raffigura infatti Falcone e Borsellino in quell’immagine ormai famosissima, stampata nella mente di chiunque pensi a loro: forse una delle immagini più celebri della storia recente, scattata nel 1992 ai magistrati dal fotoreporter Tony Gentile, mentre sorridono e si parlano all’orecchio nel corso della presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del loro collega Giuseppe Ayala.

Tiro oltre fino al porto, c’è il sole ed una lieve brezza mi impedisce di sudare mentre passeggio oltre Porta Felice, lungo il Foro Italico Umberto I. Qui spicca un edificio color ocra con un bellissimo ritratto di due simboli che per la Sicilia hanno fatto tanto e l’hanno pagato con la vita: un murales gigante raffigura infatti Falcone e Borsellino in quell’immagine ormai famosissima, stampata nella mente di chiunque pensi a loro: forse una delle immagini più celebri della storia recente, scattata nel 1992 ai magistrati dal fotoreporter Tony Gentile, mentre sorridono e si parlano all’orecchio nel corso della presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del loro collega Giuseppe Ayala. Sono ai bordi del quartiere arabo di Kalsa, che poi è gran parte del centro di Palermo, ed incontro Porta Sant’Agata, edificata in periodo normanno, che prende il nome dalla limitrofa Chiesa di Sant'Agata la Pedata. Costituisce una delle più antiche testimonianze della cinta muraria medievale: a parte un recente restauro all’inizio degli anni Ottanta, non vi è traccia di modifiche o trasformazioni nel corso dei secoli. Insomma, mille anni e non sentirli.

Più avanti continuo su Via Torino e poi su Via Magione per una decina di minuti, ne approfitto per entrare nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, l’incompiuta, utilizzata attualmente per spettacoli musicali (la navata centrale è infatti occupata da file di sedie e l’altare è adibito a piccolo palco).

“A Palermo nel cuore del centro c'è un'antica focacceria

Davanti alla Chiesa di San Francesco, si ritrovano sempre lì

Seduti al tavolo che fu di Sciascia a bere Heineken e caffè

Sono la banda del sogno interrotto di una Sicilia che non c'è”

In ogni caso, molto buoni: ho modo di verificarlo sotto la Chiesa di San Francesco Saverio, dove finalmente riesco a sedermi dopo ore che giro come una trottola. Peccato non aver calcolato bene le dimensioni del pranzo, e così mi ritrovo due arancine sullo stomaco fino a sera. Sperando di smaltire, mi sposto per raggiungere il Ponte dell’Ammiraglio, percorrendo un paio di chilometri, nell’unico momento in cui il sole è a picco senza una nuvola in cielo!

Arrivo abbastanza in fretta, un po’ accaldata, ma il ponte meritava una visita: del resto è l’unico ponte nella “collezione” dei siti Unesco già citati precedentemente. Costruito nel 1130 circa, costituisce un’importante testimonianza dell’architettura civile di età normanna: è infatti uno dei massimi prodotti d’ingegneria medievale in area mediterranea, interamente costruito in pietra da taglio. Deve il suo nome al fondatore Giorgio di Antiochia, ammiraglio del regno al servizio del re Ruggero II dal 1125 e anche fondatore della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana, visitata stamattina). Il ponte fu eretto fuori dalla cinta muraria della città normanna e in origine attraversava il fiume Oreto. Sul Ponte dell’Ammiraglio, il 27 maggio dell'anno 1860, nel corso della Spedizione dei Mille, le truppe garibaldine si scontrarono con le truppe borboniche, posizionate per opporsi all’ingresso del nemico in città.

Arrivo abbastanza in fretta, un po’ accaldata, ma il ponte meritava una visita: del resto è l’unico ponte nella “collezione” dei siti Unesco già citati precedentemente. Costruito nel 1130 circa, costituisce un’importante testimonianza dell’architettura civile di età normanna: è infatti uno dei massimi prodotti d’ingegneria medievale in area mediterranea, interamente costruito in pietra da taglio. Deve il suo nome al fondatore Giorgio di Antiochia, ammiraglio del regno al servizio del re Ruggero II dal 1125 e anche fondatore della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana, visitata stamattina). Il ponte fu eretto fuori dalla cinta muraria della città normanna e in origine attraversava il fiume Oreto. Sul Ponte dell’Ammiraglio, il 27 maggio dell'anno 1860, nel corso della Spedizione dei Mille, le truppe garibaldine si scontrarono con le truppe borboniche, posizionate per opporsi all’ingresso del nemico in città. Le tre navate della pianta a croce latina sono sorrette da grosse colonne bianche e soffitto interamente affrescato, con stucchi agli angoli, molto luminosa. L'edificio, completato attorno alla seconda metà del Cinquecento, costituì un raro esempio di eleganza rinascimentale inserito in una cornice ancora medievale. Con l'avvento del gusto barocco e le più grandi esigenze di spazio da parte dell'Ordine religioso, si portò avanti un'ampia opera di rifacimento con l'intento di edificare la più bella e fastosa chiesa barocca in Sicilia. Per due secoli, fino a tutto il Settecento, una moltitudine di artisti lavorarono alle decorazioni marmoree all'interno. Nel 1892 la chiesa del Gesù è stata dichiarata monumento nazionale. I devastanti bombardamenti del maggio 1943 danneggiarono pesantemente l’edificio, una bomba distrusse la cupola che cadendo trascinò con sé le parti vicine compreso gran parte delle opere che decoravano presbiterio e transetto. Per l’ennesima volta (era stata rifatta già altre tre volte), la cupola fu interamente ricostruita e un accurato restauro riuscì a recuperare i gravi sfregi inferti al monumento. Il 24 febbraio del 2009 dopo sei anni di impegnativi restauri, questo meraviglioso esempio del barocco palermitano è stato restituito alla città in tutto il suo splendore.

Le tre navate della pianta a croce latina sono sorrette da grosse colonne bianche e soffitto interamente affrescato, con stucchi agli angoli, molto luminosa. L'edificio, completato attorno alla seconda metà del Cinquecento, costituì un raro esempio di eleganza rinascimentale inserito in una cornice ancora medievale. Con l'avvento del gusto barocco e le più grandi esigenze di spazio da parte dell'Ordine religioso, si portò avanti un'ampia opera di rifacimento con l'intento di edificare la più bella e fastosa chiesa barocca in Sicilia. Per due secoli, fino a tutto il Settecento, una moltitudine di artisti lavorarono alle decorazioni marmoree all'interno. Nel 1892 la chiesa del Gesù è stata dichiarata monumento nazionale. I devastanti bombardamenti del maggio 1943 danneggiarono pesantemente l’edificio, una bomba distrusse la cupola che cadendo trascinò con sé le parti vicine compreso gran parte delle opere che decoravano presbiterio e transetto. Per l’ennesima volta (era stata rifatta già altre tre volte), la cupola fu interamente ricostruita e un accurato restauro riuscì a recuperare i gravi sfregi inferti al monumento. Il 24 febbraio del 2009 dopo sei anni di impegnativi restauri, questo meraviglioso esempio del barocco palermitano è stato restituito alla città in tutto il suo splendore. Ultima tappa della giornata, dopo aver incontrato di nuovo i miei davanti alla Cattedrale di Palermo ed essere salita sul camminamento delle torri (5,00 € per la salita, ma non è un granché. Decisamente più bella da sotto!) è la graziosa Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, di chiaro stampo arabo, con le inconfondibili tre cupolette rosse. Sorge appena sotto le mura del Palazzo Reale.

Ultima tappa della giornata, dopo aver incontrato di nuovo i miei davanti alla Cattedrale di Palermo ed essere salita sul camminamento delle torri (5,00 € per la salita, ma non è un granché. Decisamente più bella da sotto!) è la graziosa Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, di chiaro stampo arabo, con le inconfondibili tre cupolette rosse. Sorge appena sotto le mura del Palazzo Reale.E' uno dei più insigni edifici medievali di Palermo e uno dei monumenti-simbolo della città, costruito in epoca normanna sotto il regno di Ruggero II, ma radicalmente restaurata a fine Ottocento. Presenta una pianta a croce e una volumetria compatta e regolare, quasi cubica, e comprende anche un bellissimo chiostro a pianta quadrata, costituito da una sequenza continua di arcate a volta che poggiano su colonnine doppie.

Queste caratteristiche stilistiche datano la sua costruzione probabilmente un paio di Secoli dopo la chiesa. Grazioso anche il giardino, con piante tropicali.

Queste caratteristiche stilistiche datano la sua costruzione probabilmente un paio di Secoli dopo la chiesa. Grazioso anche il giardino, con piante tropicali.

Rientro al camper poco dopo i miei, con un discreto mal di piedi (le ballerine non sono state proprio la scelta più azzeccata per pestare l’asfalto su e giù tutto il giorno!), ma una grossa soddisfazione per aver strizzato tutto ciò che volevo vedere in una giornata.

Venerdì 09 ottobre – km 108343

da Palermo a Terrasini (46 km)

La visita a Palermo prosegue con l’ultimo tassello: il Palazzo Reale (meglio noto come Palazzo dei Normanni) e la Cappella Palatina . Entro le 9 siamo già alla biglietteria (tralasciando che il gatto mi ha svegliata prima delle 5 e mi porterò dietro il mal di testa per tutto il giorno). Lo “sconto vecchietti” (over 65) porta ad un risparmio di ben 3,50 € sul totale del biglietto, che io pago ovviamente per intero (18,00 €).

Attualmente sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, questa monumentale residenza è la più visitata di tutta la Sicilia ed iscritta nella solita lista di patrimoni Unesco “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.

L'attuale palazzo ingloba nelle fondamenta stratificazioni dei primi insediamenti fortificati di origine fenicio - punica databili fra l'VIII e il V secolo a.C. Qualche secolo più avanti, i Bizantini conquistarono la Sicilia e si impossessarono della fortificazione. La prima costruzione con funzioni di residenza reale denominata 'al Qasr o Kasr (Alcassar, la dimora degli emiri), è attribuita al periodo della dominazione islamica, lasso di tempo di circa due secoli ed oggetto di conquista da parte delle armate normanne, che nell'assedio di Palermo piantarono nelle immediate adiacenze il loro campo base. prima di sferrare gli attacchi alla Kalsa e al Cassaro fortificato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia costruì la parte mediana del palazzo, l'ampissimo appartamento che oggi prende il suo nome, e la Cappella Palatina.

L'attuale palazzo ingloba nelle fondamenta stratificazioni dei primi insediamenti fortificati di origine fenicio - punica databili fra l'VIII e il V secolo a.C. Qualche secolo più avanti, i Bizantini conquistarono la Sicilia e si impossessarono della fortificazione. La prima costruzione con funzioni di residenza reale denominata 'al Qasr o Kasr (Alcassar, la dimora degli emiri), è attribuita al periodo della dominazione islamica, lasso di tempo di circa due secoli ed oggetto di conquista da parte delle armate normanne, che nell'assedio di Palermo piantarono nelle immediate adiacenze il loro campo base. prima di sferrare gli attacchi alla Kalsa e al Cassaro fortificato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia costruì la parte mediana del palazzo, l'ampissimo appartamento che oggi prende il suo nome, e la Cappella Palatina. Dal Cortile Maqueda (l’elegante e sobrio loggiato su tre livelli) si accede a tutte le zone. Sicuramente la parte più interessante è la Cappella Palatina, un tripudio di mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore, gli evangelisti e scene bibliche varie.

A fianco della Cappella Palatina, in ordine di bellezza, possiamo mettere la Sala di Ruggero II, anche qui esplosioni d’oro in un ambiente però più raccolto. I temi delle decorazioini sono frivoli e mondani: sulle pareti si presentano creature reali e mitologiche, come pavoni e leoni, ma anche centauri. Scene di caccia al cervo tra alberi e palme, gironi di forme ornate che racchiudono disegni di animali e di piante, e la parte superiore della volta è rappresentata l’aquila che artiglia il coniglio (allegoria del contrasto coraggio-codardia). Nella fusione di culture e civiltà diverse che caratterizzò il regno normanno, certamente anche in questo caso sono evidenti le influenze arabe.

Dal Cortile Maqueda (l’elegante e sobrio loggiato su tre livelli) si accede a tutte le zone. Sicuramente la parte più interessante è la Cappella Palatina, un tripudio di mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore, gli evangelisti e scene bibliche varie.

A fianco della Cappella Palatina, in ordine di bellezza, possiamo mettere la Sala di Ruggero II, anche qui esplosioni d’oro in un ambiente però più raccolto. I temi delle decorazioini sono frivoli e mondani: sulle pareti si presentano creature reali e mitologiche, come pavoni e leoni, ma anche centauri. Scene di caccia al cervo tra alberi e palme, gironi di forme ornate che racchiudono disegni di animali e di piante, e la parte superiore della volta è rappresentata l’aquila che artiglia il coniglio (allegoria del contrasto coraggio-codardia). Nella fusione di culture e civiltà diverse che caratterizzò il regno normanno, certamente anche in questo caso sono evidenti le influenze arabe. Non vale, secondo noi, il costo elevato del biglietto.

Usciti dal Palazzo dei Normanni, optiamo per la comoda soluzione autobus che in mezz’oretta ci porta a Monreale. Il n.389 passa a Via Indipendenza, praticamente di fronte alla residenza reale. Alle 11.20 siamo in bus, e prima di mezzogiorno siamo già in Piazza Vittorio Emanuele, davanti ai giardini e alla fontana ma, soprattutto, davanti alla facciata laterale del Duomo. Detto anche Basilica Cattedrale di Santa Maria la Nuova, fu costruito nel XII Secolo da Guglielmo II sui fianchi scoscesi del Monte Caputo a dominare tutta la Conca d’Oro. Guglielmo II è passato alla storia con il soprannome “il Buono”.

Questa fama fu costituita dalla meravigliosa costruzione architettonica del Duomo di Monreale, che porta con sé una leggenda. Pare che re Guglielmo II fosse devotissimo alla Madonna e che ella gli volle fare un miracolo. Infatti un giorno mentre era a caccia a Monreale, stanco dalle fatiche si addormentò sotto un albero di carrubo. Nel sonno gli apparve la Madonna che gli disse: “Nello stesso posto dove stai dormendo c’è nascosto un grande tesoro: scava e quando lo trovi costruisci in questo stesso luogo un tempio“; detto questo la Madonna scomparve. Il re, svegliatosi ed impressionato dal sogno, chiamò i suoi uomini e ordinò di sradicare il carrubo. Fatta una buca profonda apparve veramente il tesoro, tanto che il re stesso rimase sbalordito. Fece perciò chiamare i migliori architetti, i più esperti muratori e i più bravi mosaicisti (“i mastri di l’oru”) e subito si diede inizio ai lavori realizzando così una meraviglia architettonica: il Duomo di Monreale. I Siciliani furono entusiasti dell’eccezionale bellezza del Duomo di Monreale, tanto da promuovere ad “imperatore” il buon re Guglielmo.

Ora, la Cattedrale riaprirà alle 14.15, quindi giusto qualche foto e con un briefing di ricognizione decidiamo di fermarci per pranzo in un ristorantino lì in piazza. Involtini di melanzane, due chiacchiere e spaghetti alla Norma, decisamente buoni per essere una cosetta da menù turistico.

Dopo pranzo, con calma, arriviamo alla biglietteria. Il nostro tour parte dal chiostro (il biglietto d’ingresso costa 6,00 €), molto particolare.

Addirittura, Guy de Maupassant scrisse:

Addirittura, Guy de Maupassant scrisse: “Il meraviglioso Chiostro di Monreale suggerisce alla mente una tale sensazione di grazia che ci si vorrebbe restare quasi per sempre… e chi non l’ha visto non può immaginare cosa sia l’armonia di un colonnato... meravigliano lo sguardo, e poi lo affascinano, lo incantano, vi generano quella gioia artistica che le cose d’un gusto assoluto fanno penetrare nell’anima attraverso gli occhi.”

E scusate se è poco. In effetti, il chiostro (che faceva parte dell’antico convento benedettino) è un esempio stupendo di architettura bizantina realizzato sul finire del XII Secolo, e a tutt’oggi è il più completo monumento di scultura romanica in Sicilia.

E scusate se è poco. In effetti, il chiostro (che faceva parte dell’antico convento benedettino) è un esempio stupendo di architettura bizantina realizzato sul finire del XII Secolo, e a tutt’oggi è il più completo monumento di scultura romanica in Sicilia.Ricorda molto l’Alhambra di Granada, nonostante sia una costruzione prettamente romanica. Nell’angolo sud-ovest c’è “un chiostro nel chiostro” (il Chiostrino), anch’esso a pianta quadrata con gli stessi archi a sesto acuto che si trovano tutti attorno al chiostro principale. Al centro, la Fontana del Re con la sua vasca rotonda dalla quale si innalza una colonna riccamente intagliata a forma di fusto di palma stilizzato.

Gli archi sono tutti sostenuti da capitelli appoggiati su elegantissime coppie di colonnine di marmo, affusolate e decorate alterne (lisce, con intarsi a mosaico, intagliate ad arabeschi) le cui basi raffigurano zampe di leone, foglie stilizzate, teste di animali, gruppi di uomini.

Gli archi sono tutti sostenuti da capitelli appoggiati su elegantissime coppie di colonnine di marmo, affusolate e decorate alterne (lisce, con intarsi a mosaico, intagliate ad arabeschi) le cui basi raffigurano zampe di leone, foglie stilizzate, teste di animali, gruppi di uomini.

In un momento storico in cui i libri venivano copiati a mano e quindi solo poche persone potevano possedere una Bibbia o parte di essa, soprattutto tenendo presente che la stragrande maggioranza dei cittadini era analfabeta, il mosaico (come la pittura e la scultura) costituiva la “Biblia pauperum” cioè la Bibbia dei poveri, perché serviva a mostrare visivamente a tutti ciò che il sacerdote predicava e insegnava.

Così i fedeli potevano fare memoria della storia della salvezza più facilmente. Riprendiamo il bus alle 15.40 ed arriviamo all’area sosta camper poco dopo le 16 (il bus ci ferma direttamente davanti all’incrocio con Via Quarto dei Mille, a 200 metri dalla base). Carico e scarico in tempo record, salutiamo cordialmente e ripartiamo.

In un momento storico in cui i libri venivano copiati a mano e quindi solo poche persone potevano possedere una Bibbia o parte di essa, soprattutto tenendo presente che la stragrande maggioranza dei cittadini era analfabeta, il mosaico (come la pittura e la scultura) costituiva la “Biblia pauperum” cioè la Bibbia dei poveri, perché serviva a mostrare visivamente a tutti ciò che il sacerdote predicava e insegnava.

Così i fedeli potevano fare memoria della storia della salvezza più facilmente. Riprendiamo il bus alle 15.40 ed arriviamo all’area sosta camper poco dopo le 16 (il bus ci ferma direttamente davanti all’incrocio con Via Quarto dei Mille, a 200 metri dalla base). Carico e scarico in tempo record, salutiamo cordialmente e ripartiamo.  La strada fuori Palermo scorre rapida, usciamo dalla A29 in direzione Terrasini e troviamo un parcheggio vista mare in zona Calarossa (tra l’altro siamo in pole position per il tramonto!) con un bar poco distante. Stasera, mentre scende il buio, il rumore del mare e l’arietta fresca ci cullano, ma domattina la colazione con granita non ce la toglie nessuno!

La strada fuori Palermo scorre rapida, usciamo dalla A29 in direzione Terrasini e troviamo un parcheggio vista mare in zona Calarossa (tra l’altro siamo in pole position per il tramonto!) con un bar poco distante. Stasera, mentre scende il buio, il rumore del mare e l’arietta fresca ci cullano, ma domattina la colazione con granita non ce la toglie nessuno! Sabato 10 ottobre – km 108309

da Terrasini a Segesta (208 km)

Dopo una nottata un po’ insonne, la mattina inizia comunque presto. Faccio due passi lungo la costa, poi dopo la prima delle dieci sgambate giornaliere di Mercurio, facciamo un blitz all’Eurospin e ripartiamo. Tralasciamo il navigatore che ci porta a fratte lungo una stradina che definire aberrante è poco: stretta, sconnessa ma soprattutto piena di rifiuti, praticamente una discarica a cielo aperto. Giù per il dirupo c’è pure una macchina che avrà 40 anni “sospesa” su una roccia, senza ruote ed arrugginita. Con estremo rammarico, ci tocca ammettere che la Sicilia profonda si svela ai nostri occhi come la Grecia, che fuori dalle zone turistiche è purtroppo sporca e abbandonata a se stessa.

Pochi chilometri dopo, arriviamo alla piccola “Barcellona palermitana”. Si tratta di Borgo Parrini, minuscola contrada di 20 abitanti che attira turisti e curiosi provenienti da ogni parte della Sicilia, e non solo. Negli ultimi anni è stata sapientemente ristrutturata e rivalorizzata dai residenti, secondo uno stile artistico che ricorda Gaudì: per me, che adoro Gaudì e Barcellona, questo angolino è amore a prima vista! La storia di questo borgo inizia nel Cinquecento con l’ordine dei Gesuiti di Palermo, che acquistarono alcuni terreni agricoli nella zona di Partinico (proprio da qui nasce il nome “Parrini” che significa appunto preti) e si stabilirono qui costruendo inoltre alcune strutture, comprese abitazioni per coloni e braccianti ed una chiesetta.

Dopo la soppressione dell’Ordine dei Gesuiti nel 1767, la proprietà del borgo passò in mano al principe francese Henri d’Orleans, che ne volle sfruttare i fertili terreni per la produzione di vino. A partire dal secondo dopoguerra, come migliaia di altre frazioni italiane, la popolazione iniziò ad abbandonare il posto, per trasferirsi nelle grandi città, di conseguenza molti edifici rimasero a lungo disabitati per decenni. Negli ultimi anni, grazie all’intuizione di un imprenditore e dei pochi residenti, il borgo ha conosciuto una nuova vita. Alcune vecchie case sono state restaurate con uno stile che ricorda molto il modernismo catalano di Antoni Gaudì, con forme particolari, decorazioni con mosaici in ceramica e colori sgargianti. Anche pavimentazioni e muretti sono stati ricostruiti secondo il nuovo stile, che attira così tanti visitatori in questa piccola Barcellona Palermitana.

Dopo la soppressione dell’Ordine dei Gesuiti nel 1767, la proprietà del borgo passò in mano al principe francese Henri d’Orleans, che ne volle sfruttare i fertili terreni per la produzione di vino. A partire dal secondo dopoguerra, come migliaia di altre frazioni italiane, la popolazione iniziò ad abbandonare il posto, per trasferirsi nelle grandi città, di conseguenza molti edifici rimasero a lungo disabitati per decenni. Negli ultimi anni, grazie all’intuizione di un imprenditore e dei pochi residenti, il borgo ha conosciuto una nuova vita. Alcune vecchie case sono state restaurate con uno stile che ricorda molto il modernismo catalano di Antoni Gaudì, con forme particolari, decorazioni con mosaici in ceramica e colori sgargianti. Anche pavimentazioni e muretti sono stati ricostruiti secondo il nuovo stile, che attira così tanti visitatori in questa piccola Barcellona Palermitana.

Ammetto che, essendo sensibile all’argomento terremoto, mi viene il magone mentre cammino nelle vie, accanto a questi blocchi di detriti e cemento compattati, pensando alle vite strappate. Ciò che questo architetto ha fatto è stato riportare in vita una città, e restituirla alla memoria con un profondo atto d’amore, un omaggio “monumentale” a chi a Gibellina viveva: Burri ricopre le rovine della cittadina siciliana con una sorta di grande sudario in cemento, sulla mappa della vecchia città. I vicoli bianchi che oggi percorriamo, simili a delle profonde ferite del terreno, sono gli stessi del centro storico del paese prima del terremoto.

Ripartiamo con una deviazione dalla SP119 (su cui sembra presente un’interruzione della viabilità)... e ci ritroviamo lungo una mulattiera sterrata in mezzo alla campagna, così campagna che nell’ordine incontriamo:

- viti a perdita d’occhio

- un gregge di pecore

- un trattore

- calanchi sulla carreggiata

Il percorso sembra più un rally che una semplice trasferta, ma alla fine riusciamo a raggiungere la meta! Arriviamo nella zona del sito archeologico di Segesta, optiamo per il parcheggio poco distante dalla biglietteria e decidiamo il da farsi. Peccato che il sito sia già chiuso per orario invernale (dalle nostre fonti, risultava aperto fino alle 19:30, mentre invece chiude alle 17:30), quindi ci perdiamo in chiacchiere con vista Tempio (la parte principale dell’intera area archeologica visibile dal parcheggio!) e decidiamo di riprendere la marcia domani. Dopo cena, il buio ci regala una buona stellata con inclusa una bozza di via lattea e, ovviamente, il Tempio di Segesta illuminato.

da Segesta a Erice (128 km)

Stamattina perdiamo un po’ di tempo pianificando un itinerario che includa calette e panorami sul mare, e soprattutto passiamo da Calatafimi all’area sosta camper comunale per carico/scarico gratuito. Alle 11:00, dopo 35 km di stradine e una breve sosta al Belvedere di Castellammare del Golfo, riusciamo a raggiungere Scopello, baluardo sud della Riserva Naturale dello Zingaro. Io mi fermo lungo la strada per un po’ di foto panoramiche alla Tonnara (peccato che non sia visitabile) e ai faraglioni, cercando poi di raggiungere una caletta ahimé inaccessibile.

Stamattina perdiamo un po’ di tempo pianificando un itinerario che includa calette e panorami sul mare, e soprattutto passiamo da Calatafimi all’area sosta camper comunale per carico/scarico gratuito. Alle 11:00, dopo 35 km di stradine e una breve sosta al Belvedere di Castellammare del Golfo, riusciamo a raggiungere Scopello, baluardo sud della Riserva Naturale dello Zingaro. Io mi fermo lungo la strada per un po’ di foto panoramiche alla Tonnara (peccato che non sia visitabile) e ai faraglioni, cercando poi di raggiungere una caletta ahimé inaccessibile.

Ammetto che il colore del mare in questo punto è davvero trasparente, c’è gente in spiaggia e anche a fare il bagno mentre io cammino con il sole in faccia e l’arietta che mi rinfresca. Attraverso tutta la baia e finalmente, all’altro lato, la foto d’insieme all’acqua e al promontorio (“lo capo”) che dà il nome a questa rinomata località turistica.

Proseguo oltre il porticciolo fino al Faro di Capo San Vito, dove attendo i miei che arriveranno in camper a recuperarmi poco dopo (dal parcheggio fino al faro sono circa 2,5 km). La cosa più bella è la colonia felina che popola il faro: sono almeno una ventina di gatti, docili ed amichevoli che si lasciano accarezzare e fanno le fusa in modo disinteressato (sono già provvisti di crocchette e acqua, probabilmente qualcuno li nutre perché sembrano ben in salute). Mi sono innamorata, vorrei farne un mazzetto e portarli tutti a casa! I miei e gli altri arrivano poco dopo con i loro mezzi e mi trovano sommersa da gatti e zampette sui pantaloni. Pioviggina appena, ci spostiamo più a sud verso la Scogliera di Macari, che ha anche un’ampia zona di parcheggio per camper. Ci fermiamo per un po’ di foto, c’è una grottina che lascia passare l’acqua direttamente dal mare aperto, che tra l‘altro ha un bellissimo colore. La costa frastagliata è striata di rosso e bianco, le onde vi si infrangono contro, vento è fresco e piacevole.

Proseguo oltre il porticciolo fino al Faro di Capo San Vito, dove attendo i miei che arriveranno in camper a recuperarmi poco dopo (dal parcheggio fino al faro sono circa 2,5 km). La cosa più bella è la colonia felina che popola il faro: sono almeno una ventina di gatti, docili ed amichevoli che si lasciano accarezzare e fanno le fusa in modo disinteressato (sono già provvisti di crocchette e acqua, probabilmente qualcuno li nutre perché sembrano ben in salute). Mi sono innamorata, vorrei farne un mazzetto e portarli tutti a casa! I miei e gli altri arrivano poco dopo con i loro mezzi e mi trovano sommersa da gatti e zampette sui pantaloni. Pioviggina appena, ci spostiamo più a sud verso la Scogliera di Macari, che ha anche un’ampia zona di parcheggio per camper. Ci fermiamo per un po’ di foto, c’è una grottina che lascia passare l’acqua direttamente dal mare aperto, che tra l‘altro ha un bellissimo colore. La costa frastagliata è striata di rosso e bianco, le onde vi si infrangono contro, vento è fresco e piacevole.

La nostra ultima tappa è la Grotta Mangiapane, un antico insediamento preistorico e un geosito speleologico, che raggiungiamo attraverso una stradina quasi totalmente asfaltata ma molto stretta nell’ultimo chilometro. Un tratto sterrato porta invece proprio al parcheggio a fianco all’ingresso.

Scavi archeologici condotti nel 2004 hanno poi rivelato la presenza di ceramica preistorica del Neolitico antico e medio, pertanto sembrerebbe che la grotta fosse stata abitata molto tempo prima del secolo scorso! Dopo oltre 30 anni di inutilizzo e disabitazione, dal 1982 è stata riportata in vita con una manifestazione natalizia denominata "Presepe vivente di Custonaci - La Natività e i Mestieri Tradizionali".

Scavi archeologici condotti nel 2004 hanno poi rivelato la presenza di ceramica preistorica del Neolitico antico e medio, pertanto sembrerebbe che la grotta fosse stata abitata molto tempo prima del secolo scorso! Dopo oltre 30 anni di inutilizzo e disabitazione, dal 1982 è stata riportata in vita con una manifestazione natalizia denominata "Presepe vivente di Custonaci - La Natività e i Mestieri Tradizionali".Si tratta, appunto, di un presepe vivente in cui rivivono le tradizioni contadine e artigianali di quel territorio, e che coinvolge tutti gli abitanti del paese, creando peraltro un'atmosfera decisamente suggestiva. Davvero molto particolare ed originale, tra l’altro la golden hour rende magnificamente dorate le rocce e le casette in pietra, ognuna dedicata ad un mestiere (dal fabbro al barbiere, dall’impagliatore di sedie al bottaio, dal decoratore di carretti siciliani, al “puparo”), mentre diversi animali razzolano allegri nell’ara.

Curiosità: nella grotta è stato girato l'episodio "Il ladro di merendine" della serie televisiva Il commissario Montalbano... anche se, ad essere sinceri, qualsiasi luogo siciliano è stato preso come riferimento cinematografico per la fortunata serie con Luca Zingaretti (non potrebbe essere altrimenti!). Altro dettaglio non trascurabile: il sito è ad offerta libera, perciò si prevede un contributo all’uscita. Non siamo spilorci: per quanto piccolino sia, è molto ben curato ed interessante, quindi qualche euro a testa li vale tutti. Meglio questo dei 5,00 € del parcheggio di stamattina a Scopello!

Tira vento, quindi meglio non alzare la parabola della tv.

Internet non prende quasi per niente.

Mai una gioia.

Lunedì 12 ottobre – km 108645

da Erice a Marsala (43 km)

La mattinata è molto fredda, perciò inauguro la felpona per un tour mattutino di Erice.

Una delle icone di Erice è però il suo baluardo difensivo, ossia il Castello di Venere, arroccato sullo strapiombo che delimita il paese e risalente all’epoca normanna. Fu costruito tra il XII e XIII Secolo, sui resti di un primitivo tempio dedicato al culto della dea Venere. La sua fortunata posizione gli permetteva di scorgere in anticipo ogni attacco nemico proveniente da terra o dal mare, offrendo alla città un notevole vantaggio strategico.

Una delle icone di Erice è però il suo baluardo difensivo, ossia il Castello di Venere, arroccato sullo strapiombo che delimita il paese e risalente all’epoca normanna. Fu costruito tra il XII e XIII Secolo, sui resti di un primitivo tempio dedicato al culto della dea Venere. La sua fortunata posizione gli permetteva di scorgere in anticipo ogni attacco nemico proveniente da terra o dal mare, offrendo alla città un notevole vantaggio strategico.

Nulla può nascondersi alla vista dalle mura del castello, né la pianura di Trapani né le coste che ospitano Tonnara di Bonagia a nord e Marsala più a sud. In sede di costruzione, fu aggiunta anche la camminata e la scalinata in pietra che dal Castello di Venere porta alle Due Torri (la parte moderna adesso sede di un resort). Subito sotto lo sperone roccioso, arroccata su un cocuzzolo nascosto da una fitta vegetazione, svetta la graziosissima Torretta Pepoli, una residenza in stile moresco con richiami liberty, fatta costruire nel 1870 dal conte Pepoli per divenire un pacifico e panoramico ritrovo di uomini di cultura.

Nulla può nascondersi alla vista dalle mura del castello, né la pianura di Trapani né le coste che ospitano Tonnara di Bonagia a nord e Marsala più a sud. In sede di costruzione, fu aggiunta anche la camminata e la scalinata in pietra che dal Castello di Venere porta alle Due Torri (la parte moderna adesso sede di un resort). Subito sotto lo sperone roccioso, arroccata su un cocuzzolo nascosto da una fitta vegetazione, svetta la graziosissima Torretta Pepoli, una residenza in stile moresco con richiami liberty, fatta costruire nel 1870 dal conte Pepoli per divenire un pacifico e panoramico ritrovo di uomini di cultura.

Raggiungo poi la Spiaggetta di Tramontana sul peduncolo su cui sorge il centro storico, subito prima del Bastione Conca, adornato da palme. Le prime fortificazioni della città verso il mare dal lato di tramontana vennero costruite alla fine del XIV Secolo dagli Aragonesi e corredate originariamente da quattro torri angolari in legno. Nel corso del '500 le difese vennero rafforzate e si eressero le mura e il Bastione Conca, in massiccia muratura. Questo, assieme al Bastione Imperiale, non assolse solo a funzioni difensive, ma sotto ad esso furono realizzate grandi cisterne per la raccolta dell'acqua dolce, già allora scarsa.

Sulla riva, il muro di cinta bianco protegge le casette dai tenui colori, tutte in fila come soldatini.

Raggiungo poi la Spiaggetta di Tramontana sul peduncolo su cui sorge il centro storico, subito prima del Bastione Conca, adornato da palme. Le prime fortificazioni della città verso il mare dal lato di tramontana vennero costruite alla fine del XIV Secolo dagli Aragonesi e corredate originariamente da quattro torri angolari in legno. Nel corso del '500 le difese vennero rafforzate e si eressero le mura e il Bastione Conca, in massiccia muratura. Questo, assieme al Bastione Imperiale, non assolse solo a funzioni difensive, ma sotto ad esso furono realizzate grandi cisterne per la raccolta dell'acqua dolce, già allora scarsa.

Sulla riva, il muro di cinta bianco protegge le casette dai tenui colori, tutte in fila come soldatini.

Poco più avanti ci fermiamo al Museo del Sale delle Saline di Nubia , i miei si lanciano nella visita guidata ed io resto a fare foto ai dintorni. Ripartiamo con il sole già basso sull’orizzonte, pochi chilometri ancora ed arriviamo a Marsala, davanti alle saline omonime, nell’area di parcheggio di “Oro Bianco”, un piccolo bar/bazar a bordo strada. SI avvicina quello che probabilmente è il titolare: “Dovete pernottare?” ci chiede, con marcato accento trapanese. Rispondiamo di sì, toglie la catenella all’ingresso e ci lascia entrare. L’area di parcheggio è gratuita, ci aiuta con la manovra e ci chiede che tipo di ripieno vogliamo nei cornetti domani mattina per la colazione. A questo punto pensiamo che la colazione ci costerà venti euro! Prima di cena e dopo cena, sgambatina con Mercurio fuori, al freddo e al vento, finché la pioggia non ci costringe a rientrare.

da Marsala a Selinunte (90 km)

Stamattina, come da programma, ore 8:30 tutti al barettino “Oro Bianco” per la colazione con brioche alla crema di pistacchio e granita al limone (con supplemento di classica brioscina da inzuppare).

Stamattina, come da programma, ore 8:30 tutti al barettino “Oro Bianco” per la colazione con brioche alla crema di pistacchio e granita al limone (con supplemento di classica brioscina da inzuppare). Ancora qualche foto alle saline, illuminate da un sole che cerca di farsi spazio tra le nuvole spostate dal vento freddo, e poi ripartiamo verso Mazara del Vallo.

Ci fermiamo solo a Petrosino alla Cantina Sociale omonima, dove ne approfittiamo per fare incetta di Nero D’Avola e Grillo (spaccio vini adiacente), e un boccione di marsala puro da 5 litri a prezzi che nemmeno all’hard discount più scadente (e questo almeno è buono!) poi ripartiamo.

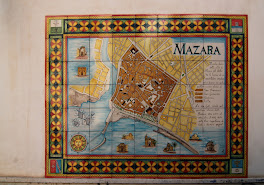

Ci fermiamo solo a Petrosino alla Cantina Sociale omonima, dove ne approfittiamo per fare incetta di Nero D’Avola e Grillo (spaccio vini adiacente), e un boccione di marsala puro da 5 litri a prezzi che nemmeno all’hard discount più scadente (e questo almeno è buono!) poi ripartiamo. Arriviamo in città a ridosso dell’ora di pranzo attraverso il Lungomare Giuseppe Mazzini e parcheggiamo al porto, dove un parcheggiatore abusivo ci comunica che non si può stare, nonostante il divieto per camper specifica che “non si può sostare in atto di campeggio”, quindi con tavolini e quant’altro. Alla fine, con 2,00 € ce lo togliamo dalle balle (certi, peraltro, che darà un’occhiata ai nostri veicoli senza fare storie!) e andiamo alla ricerca del cous cous per il pranzo.